혼자인 것이 편안하다는 사람조차도, 완전히 고립되었을 때 무언가 허전함을 느끼는 이유는 무엇일까요?

인간은 기본적으로 사회적 동물이라 불립니다. 이는 단순히 무리를 지어 살아가기 때문만은 아닙니다. 인간의 신체와 뇌는 타인과 연결될 때 가장 안정된 상태를 유지합니다. 그렇다면 이 '연결'을 향한 갈망, 즉 소속되고자 하는 감정은 과연 본능일까요, 아니면 문화적 산물일까요? 🧠 소속 욕구는 생존 본능인가? 오늘은 소속 욕구의 근원과 그것이 현대 사회에서 어떤 형태로 작동하고 있는지, 그리고 왜 그것이 때로 우리를 불안하게 하기도 하는지를 함께 탐구해 보겠습니다.

고립에 대한 두려움은 어디서 시작되는가?

우리가 타인과 단절되었을 때 느끼는 외로움은 단순한 감정이 아니라, 뇌에서 일어나는 신경학적 반응입니다. 특히 전측 대상회(anterior cingulate cortex)는 물리적 고통과 사회적 고립 모두에 반응합니다.

실제로 MRI 실험에서 ‘무시당하는 상황’을 가상으로 체험하게 한 결과, 이 부위가 활성화되었습니다. 이는 사회적 배제가 실제 신체적 고통처럼 뇌에 인식된다는 것을 의미합니다.

즉, 누군가에게 무관심하거나 배제당한다고 느낄 때 뇌는 "위험" 신호를 감지합니다.

이처럼 고립은 단순히 심리적 허탈감을 넘어서 생존과 직결되는 경고 신호로 작동해 왔습니다. 수렵채집 시절, 무리에서 떨어진 개인은 곧 포식자의 먹잇감이 되었기 때문에 ‘함께 있음’은 곧 ‘살아남는 것’이었습니다.

소속감과 정체성의 미묘한 경계

오늘날에는 실제적인 생존 위험이 줄어들었음에도, 사람들이 무리에 들고 싶어 하는 본능은 사라지지 않았습니다. 심지어 SNS 팔로워 수, 직장 내 그룹문화, 학교의 동아리 활동 등 다양한 형태로 그 감정은 표현되고 있습니다.

왜일까요? 그 이유는 집단 정체성이 개인의 자아감각을 형성하는 핵심 요소이기 때문입니다.

나는 어느 학교 출신인지,

어떤 지역에 속해 있는지,

어느 정치 성향을 지지하는지 등

모든 정체성의 기준에는 '어디에 소속되어 있는가'라는 물음이 깔려 있습니다. 심리학자인 헨리 타지펠(Henri Tajfel)의 사회적 정체성 이론에 따르면, 인간은 자신이 속한 그룹을 긍정적으로 인식하고, 이를 통해 자존감을 유지하려는 경향이 있습니다.

소속은 곧 ‘나’라는 존재를 지지하는 심리적 프레임이 됩니다.

현대 사회에서 소속 욕구가 만들어내는 풍경

현대인은 다양한 방식으로 소속감을 찾습니다. 과거처럼 물리적 공동체 중심의 소속에서, 디지털 공간과 개인화된 정체성 기반의 소속으로 그 형태는 변화했습니다.

팬덤 문화

아이돌, 스포츠팀, 게임 스트리머 등은 단지 취향의 문제를 넘어 정서적 유대와 소속 기반 커뮤니티를 형성합니다. 이는 단순한 취미의 범주를 넘어, 어떤 이에게는 삶의 의지가 되기도 합니다.

회사와 조직

직장 생활에서 "우리 팀", "우리 부서"라는 표현을 자주 사용합니다. 이때 ‘우리’는 정체성과 책임감을 부여하며, 소속감을 통해 업무 몰입을 유도하기도 합니다.

그러나 동시에 배제의 불안이 존재합니다. 조직 문화에 적응하지 못하거나 비주류로 인식될 경우, 개인은 불안과 심리적 고립을 경험할 수 있습니다.

'어디에도 속하지 못하는’ 감정의 심리적 위협

소속되지 못했다는 감각은 인간에게 큰 위협이 됩니다. 이는 청소년기의 집단 따돌림부터 성인의 사회적 배제까지 여러 방식으로 나타납니다.

장기적 고립은 우울, 무기력, 심리적 붕괴로 이어질 수 있으며, 뇌의 도파민 분비 시스템도 약화됩니다. 즉, 사회적 연결은 정서적 건강을 유지하는 데 필수적이라는 것이 과학적으로도 입증되고 있습니다.

이와 유사하게 ‘정치적 외로움’이라는 개념도 주목받고 있습니다. 특정 이념이나 소신이 다수와 다를 때 느끼는 소외감은 개인이 ‘이 사회에 속하지 못하고 있다’는 심리적 위기를 유발할 수 있습니다.

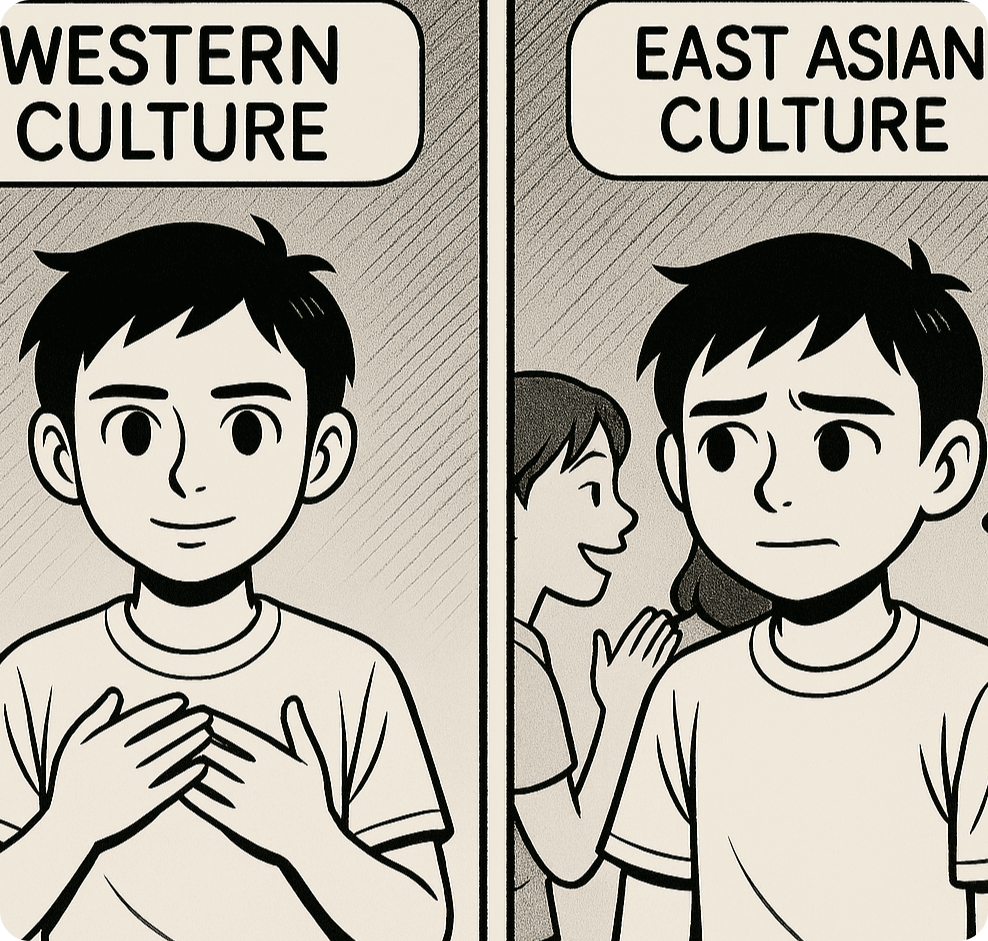

다른 문화권 속 소속 감각의 차이

전 세계적으로 ‘함께’하려는 경향은 보편적이지만, 그 표현 방식에는 차이가 있습니다. 동아시아권은 전통적으로 집단주의 성향이 강합니다. 개인보다 가족, 사회의 질서와 소속이 더 중요하게 여겨졌습니다. 서구 사회는 개인주의적 가치가 뿌리내렸지만, ‘소속 욕구’는 봉사활동, 클럽, 지역사회 활동을 통해 여전히 강하게 표현됩니다. 중동 지역에서는 부족과 혈연 공동체 중심의 강한 결속감이 존재하며, 소속 여부가 사회적 지위와 신분 결정에까지 영향을 미칩니다.

이처럼 소속은 형태를 달리할 뿐, 인간 본능에 깊숙이 자리한 생존 메커니즘의 연장선이라는 점은 동일합니다.

연결을 원하면서도 두려워하는 이중 감정

흥미로운 점은, 인간은 소속되고 싶어 하면서도 진짜로 연결되는 것에는 두려움을 갖고 있다는 점입니다. 이는 상처받을 가능성과 자기 노출의 불안에서 비롯됩니다.

‘무리에 속하지 않으면 불안하지만, 너무 깊이 속하면 나를 잃을 것 같은 공포’

이 모순적인 감정이 현대인의 인간관계 문제에서 가장 핵심적인 딜레마로 작용합니다.

결국 우리는 적절한 거리에서의 안정된 연결을 추구합니다. 너무 멀지도, 너무 가깝지도 않은, 그런 절묘한 지점을 본능적으로 찾아 헤매는 것입니다.

소속되고자 하는 감정은 단순히 감성적 선택이 아닙니다. 그것은 수십만 년에 걸친 생존의 진화 코드이며, 여전히 우리 삶의 방향을 결정짓는 강력한 힘입니다. 그리고 그 소속은 반드시 다수에게 인정받는 형태만이 아닙니다. 때론 단 한 사람과의 깊은 연결, 혹은 나를 완전히 이해해 주는 아주 작은 집단과의 유대에서도 충분한 심리적 충족감을 얻을 수 있습니다.

'Mind Code' 카테고리의 다른 글

| 나를 마주하는 세 겹의 문: 페르소나와 내면의 정체성 (4) | 2025.08.07 |

|---|---|

| 익숙함의 덫? 반복되는 정보가 신뢰를 얻는 이유 (3) | 2025.08.03 |

| 성적 본능과 권력의 교차점 (1) | 2025.07.04 |

| 심리적 경쟁과 우열 본능: 비교가 멈추지 않는 인간의 이유 (0) | 2025.07.01 |

| 타인의 실패가 안도감을 주는 심리 — 샤덴프로이데와 자기 위안의 기제 (0) | 2025.06.28 |